15/11/2025

Virus intelligents ou l'IA au service du crime (1/3)

Hacker + IA, une nouvelle ère de la cybercriminalité

Pour la première fois dans l'histoire de la cybersécurité, le paysage numérique moderne est confronté à une menace d'un genre inédit : des logiciels malveillants capables d'utiliser activement l'intelligence artificielle (IA) pour modifier leur propre code et contourner les systèmes de sécurité traditionnels. Cette évolution marque un tournant décisif dans la guerre perpétuelle que se livrent cybercriminels et défenseurs numériques. Les experts en informatique et en cybersécurité tirent la sonnette d'alarme : la technologie a évolué à une vitesse vertigineuse, et les méthodes traditionnelles de lutte contre ces virus doivent être repensées d'urgence.

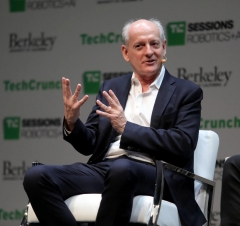

Comme l'a récemment déclaré Bruce Schneier, cryptographe et expert en sécurité informatique de renommée mondiale : « Nous sommes à l'aube d'une ère où les attaquants disposent des mêmes outils d'intelligence artificielle que les défenseurs, mais avec moins de contraintes éthiques et légales » (Security Intelligence, 2024). Cette citation illustre parfaitement le défi auquel nous faisons face : une asymétrie dangereuse où l'innovation technologique peut être détournée plus rapidement qu'elle ne peut être sécurisée.

I. Genèse et Évolution des Menaces Informatiques : Du Code Statique aux Virus Adaptatifs

Les Prémices : L'Ère des Virus Traditionnels

Pour comprendre l'ampleur de la révolution que représentent les virus dotés d'IA, il convient de retracer brièvement l'histoire des logiciels malveillants. Les premiers virus informatiques, apparus dans les années 1970, étaient des programmes relativement simples. Le virus « Creeper », créé en 1971 par Bob Thomas, est considéré comme le premier logiciel malveillant de l'histoire. Il affichait simplement le message « I'M THE CREEPER : CATCH ME IF YOU CAN » sur les terminaux des ordinateurs ARPANET qu'il infectait.

Les années 1980 ont vu l'émergence de virus plus sophistiqués. En 1986, les frères pakistanais Basit et Amjad Farooq Alvi créèrent « Brain », le premier virus pour PC. Cette décennie fut également marquée par l'apparition du ver Morris en 1988, qui infecta environ 6 000 ordinateurs connectés à Internet, soit près de 10% du réseau à l'époque. Robert Tappan Morris, son créateur, devint la première personne condamnée en vertu du Computer Fraud and Abuse Act américain.

Les années 1990 et 2000 ont apporté leur lot d'innovations malveillantes : les macro-virus (comme Melissa en 1999), les vers de messagerie (ILOVEYOU en 2000, qui causa des dommages estimés à 10 milliards de dollars), et les premiers ransomwares. Ces menaces partageaient toutefois une caractéristique commune : leur code était essentiellement statique. Une fois créés, ces virus ne pouvaient pas modifier fondamentalement leur structure. Ils pouvaient se propager, se reproduire, mais leur « ADN numérique » restait inchangé.

Cette stabilité constituait à la fois leur force et leur faiblesse. Elle permettait aux éditeurs d'antivirus de créer des « signatures » – des empreintes numériques uniques permettant d'identifier avec certitude un logiciel malveillant. Comme l'explique Mikko Hyppönen, directeur de la recherche chez F-Secure : « Pendant des décennies, la sécurité informatique a fonctionné comme la médecine : nous identifions un agent pathogène, nous créons un vaccin, nous l'administrons. C'était prévisible, méthodique » (TED Talk, 2011).

L'Émergence des Virus Polymorphes et Métamorphes

Le premier défi significatif à ce modèle est apparu avec les virus polymorphes dans les années 1990. Ces programmes pouvaient modifier leur apparence en chiffrant leur code avec des clés différentes à chaque infection, tout en conservant leur fonctionnalité malveillante intacte. Le virus « 1260 », créé par Mark Washburn en 1990, est considéré comme le premier virus véritablement polymorphe.

Les virus métamorphes, apparus dans les années 2000, représentaient une évolution supplémentaire. Contrairement aux virus polymorphes qui se contentaient de chiffrer leur code, les virus métamorphes réécrivaient entièrement leur code à chaque infection, en utilisant des techniques comme l'insertion d'instructions inutiles, la réorganisation des blocs de code, ou la substitution d'instructions par des équivalents fonctionnels. Le virus « Zmist », découvert en 2001, fut l'un des premiers représentants notables de cette catégorie.

Les virus métamorphes, apparus dans les années 2000, représentaient une évolution supplémentaire. Contrairement aux virus polymorphes qui se contentaient de chiffrer leur code, les virus métamorphes réécrivaient entièrement leur code à chaque infection, en utilisant des techniques comme l'insertion d'instructions inutiles, la réorganisation des blocs de code, ou la substitution d'instructions par des équivalents fonctionnels. Le virus « Zmist », découvert en 2001, fut l'un des premiers représentants notables de cette catégorie.

Cependant, même ces menaces avancées restaient limitées par leur programmation initiale. Leurs techniques de mutation étaient prédéfinies, leurs stratégies d'évasion codées en dur. Comme l'a observé Eugene Kaspersky, fondateur de Kaspersky Lab : « Les virus polymorphes et métamorphes étaient comme des joueurs d'échecs suivant un livre d'ouvertures limité. Sophistiqués, certes, mais prévisibles pour un adversaire suffisamment expérimenté » (Securelist, 2015).

Le Saut Quantique : L'Intégration de l'Intelligence Artificielle

L'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'arsenal des cybercriminels représente un changement paradigmatique fondamental. Nous ne parlons plus de programmes suivant des algorithmes prédéfinis, aussi complexes soient-ils, mais de logiciels capables d'apprentissage, d'adaptation et d'évolution autonome.

Selon les données de Google révélées récemment, ces nouveaux logiciels malveillants utilisent l'IA pour acquérir des capacités inédites, leur permettant de contourner les systèmes antivirus traditionnels grâce à leur aptitude à modifier constamment leur code de manière intelligente et contextuelle. L'un de ces logiciels, baptisé PromptFlux, illustre parfaitement cette nouvelle génération de menaces. Ce malware accède régulièrement au service cloud Gemini de Google via une API afin de réécrire sa propre structure et de rester indétectable. Plutôt que de suivre des schémas de mutation préprogrammés, PromptFlux interroge un modèle de langage pour générer de nouvelles variantes de son code, adaptées aux défenses spécifiques qu'il rencontre.

Bien que cette méthode soit encore en phase d'expérimentation et de développement, il existe déjà des exemples concrets et préoccupants de son application. PromptSteal, par exemple, se fait passer pour un générateur d'images alimenté par l'IA – un leurre particulièrement efficace à une époque où de tels outils prolifèrent – et exécute secrètement des commandes pour collecter des données sensibles sur les ordinateurs infectés. La capacité de ce malware à générer de fausses interfaces utilisateur crédibles, en utilisant l'IA pour imiter le style et les fonctionnalités d'applications légitimes, rend sa détection extrêmement difficile.

Quant à QuietVault, son approche est encore plus insidieuse. Après avoir infiltré un serveur, ce logiciel malveillant utilise les outils d'IA qui y sont déjà installés – exploitant ainsi l'infrastructure même de sa victime – pour dérober des mots de passe, des clés de chiffrement et d'autres secrets. Cette technique du « living off the land » (vivre sur le terrain), appliquée à l'IA, représente une évolution tactique majeure : plutôt que d'introduire des outils d'attaque détectables, QuietVault détourne les ressources légitimes présentes sur le système compromis.

II. Anatomie des Virus Intelligents : Comprendre la Menace

Les Capacités Adaptatives : Un Apprentissage en Temps Réel

Les experts constatent une adaptation accrue des logiciels malveillants et une complexité grandissante dans leur détection. Christian Oleynik, expert technique avant-vente au sein du Centre de compétences en sécurité réseau de Softline Solutions, explique que ces virus « intelligents » possèdent des capacités remarquables : « Ils modifient le comportement et la structure de leur code, créent des scripts temporaires et imitent les processus système. Ils accèdent régulièrement à des domaines et des API inconnus, ce qui indique une adaptation automatique de leurs fonctionnalités malveillantes ».

Les experts constatent une adaptation accrue des logiciels malveillants et une complexité grandissante dans leur détection. Christian Oleynik, expert technique avant-vente au sein du Centre de compétences en sécurité réseau de Softline Solutions, explique que ces virus « intelligents » possèdent des capacités remarquables : « Ils modifient le comportement et la structure de leur code, créent des scripts temporaires et imitent les processus système. Ils accèdent régulièrement à des domaines et des API inconnus, ce qui indique une adaptation automatique de leurs fonctionnalités malveillantes ».

Cette description révèle plusieurs aspects critiques de ces nouvelles menaces. Premièrement, la modification comportementale en temps réel : contrairement aux malwares traditionnels qui exécutent une séquence d'actions prédéfinie, les virus dotés d'IA peuvent ajuster leur comportement en fonction de l'environnement qu'ils observent. Si un antivirus semble surveiller certains types d'activités, le virus peut temporairement modifier ses actions pour éviter la détection.

Deuxièmement, la génération de scripts temporaires : plutôt que de maintenir un code persistant qui pourrait être analysé et identifié, ces malwares créent des scripts éphémères, exécutent leurs opérations malveillantes, puis effacent ces scripts. C'est l'équivalent numérique d'un criminel qui changerait constamment de déguisement et d'identité.

Troisièmement, l'imitation des processus système : les systèmes d'exploitation modernes exécutent des centaines de processus légitimes. Les virus intelligents apprennent à mimer ces processus, adoptant des noms, des comportements et des modèles de communication réseau similaires. Comme l'a noté Kevin Mitnick, célèbre hacker devenu consultant en sécurité avant son décès en 2023 : « L'art de l'intrusion ne consiste pas à briser les systèmes, mais à se fondre si parfaitement dans l'environnement que personne ne remarque votre présence » (The Art of Intrusion, 2005).

L'Effondrement du Modèle de Détection par Signatures

Anastasia Khveshchnik, responsable produit chez Solar webProxy, formule un constat sans appel : « Les antivirus classiques sont impuissants face à ces menaces, car ils s'appuient sur des bases de données de menaces connues ». Cette affirmation reflète une réalité douloureuse pour l'industrie de la cybersécurité : un modèle de défense qui a fonctionné pendant des décennies devient soudainement obsolète.

Le problème fondamental est celui de la reconnaissance. Les antivirus traditionnels fonctionnent selon un principe simple : ils comparent les fichiers et les comportements observés à une base de données de signatures de malwares connus. Si une correspondance est trouvée, l'alerte est déclenchée. C'est un système binaire, déterministe, qui repose sur la reconnaissance de patterns connus.

Mais que se passe-t-il lorsque le malware modifie constamment son « empreinte digitale » ? Lorsque chaque instance du virus est unique ? Lorsque le code se réécrit en temps réel pour échapper précisément aux signatures recherchées ? Le système de détection par signatures devient alors aussi inefficace qu'un système de reconnaissance faciale essayant d'identifier quelqu'un qui changerait chirurgicalement de visage toutes les heures.

Christian Oleynik le souligne explicitement : « Les méthodes de détection traditionnelles basées sur les signatures sont inefficaces dans ce cas, car les virus s'adaptent aux attentes du système de sécurité, apparaissent "inoffensifs" et nécessitent une véritable analyse comportementale ». Cette dernière phrase est cruciale : elle identifie non seulement le problème, mais esquisse également la solution.

Dawn Song, professeure d'informatique à l'Université de Californie à Berkeley et pionnière dans l'application de l'apprentissage machine à la sécurité, a déclaré lors d'une conférence en 2023 : « Nous assistons à une course aux armements algorithmique. Les défenseurs doivent développer des systèmes d'IA capables non seulement de reconnaître les menaces connues, mais d'identifier les comportements anormaux et d'anticiper les tactiques adverses » (IEEE Security & Privacy Symposium, 2023).

Les Signes Indirects : Détecter l'Invisible

Selon Andrey Mishukov, PDG d'iTProtect, « il n'existe pas de signes directs et définitifs de neurocyberattaques ». Cette absence de « smoking gun » (preuve irréfutable) complique considérablement la tâche des équipes de sécurité. Comment défendre un système contre une menace qui ne laisse pas de traces évidentes ?

Selon Andrey Mishukov, PDG d'iTProtect, « il n'existe pas de signes directs et définitifs de neurocyberattaques ». Cette absence de « smoking gun » (preuve irréfutable) complique considérablement la tâche des équipes de sécurité. Comment défendre un système contre une menace qui ne laisse pas de traces évidentes ?

Mishukov propose néanmoins une approche basée sur la détection d'anomalies indirectes. Un virus « intelligent » peut être identifié par plusieurs indicateurs subtils :

Un trafic réseau chaotique mais ciblé : contrairement aux malwares traditionnels qui peuvent générer des schémas de trafic réguliers et prévisibles, les virus dotés d'IA adaptent constamment leurs communications. Ils peuvent varier les horaires, les volumes de données, les protocoles utilisés, créant un profil de trafic qui semble erratique mais qui, analysé sur une période plus longue, révèle une intentionnalité sous-jacente.

Des augmentations inattendues de la charge de la mémoire et du processeur sans cause apparente : l'exécution de modèles d'IA, même simplifiés, requiert des ressources computationnelles significatives. Un malware qui réécrit constamment son code, qui analyse son environnement, qui génère de nouvelles variantes de lui-même, consomme nécessairement du temps processeur et de la mémoire. Ces pics de consommation, surtout lorsqu'ils surviennent pendant des périodes d'inactivité supposée du système, constituent des signaux d'alarme.

Des tentatives répétées d'intrusion dans le système avec un comportement altéré : les virus intelligents n'abandonnent pas après un échec. Au contraire, ils apprennent de leurs tentatives infructueuses et ajustent leur approche. Un système de sécurité pourrait observer plusieurs tentatives d'accès à une ressource protégée, chacune légèrement différente, chacune testant une nouvelle méthode d'intrusion.

Mishukov utilise une métaphore particulièrement évocatrice : « Ces virus "vivent" à l'intérieur du système, évoluant constamment pour rester dans l'ombre ». Cette notion de virus « vivants » n'est pas simplement une figure de style. Elle reflète une réalité biologique : tout comme les virus biologiques évoluent pour échapper au système immunitaire, ces nouveaux malwares numériques évoluent pour échapper aux défenses cybernétiques.

Cette analogie avec la biologie a été explorée par Stephanie Forrest, professeure d'informatique à l'Université du Nouveau-Mexique, dont les recherches pionnières sur les systèmes immunitaires artificiels remontent aux années 1990. Dans un article de 2018, elle notait : « Les similitudes entre les systèmes biologiques et informatiques vont au-delà de la métaphore. Les principes de diversité, d'adaptation et de reconnaissance du soi et du non-soi sont fondamentaux dans les deux domaines » (Communications of the ACM, 2018).

Le Jeu d'Échecs aux Règles Changeantes

Ruslan Martyanov, responsable du support technique chez TrueConf, établit une analogie frappante et mémorable : « Combattre les virus informatiques revient à jouer aux échecs contre un adversaire qui change les règles en cours de partie ». Cette comparaison capture brillamment la frustration et le défi auxquels font face les professionnels de la cybersécurité.

Imaginons une partie d'échecs traditionnelle. Vous connaissez les mouvements possibles de chaque pièce, vous pouvez anticiper les stratégies de votre adversaire basées sur des ouvertures classiques, vous pouvez planifier plusieurs coups à l'avance. Maintenant, imaginez que soudainement, au milieu de la partie, votre adversaire déclare que les pions peuvent maintenant se déplacer en diagonale, ou que les tours peuvent sauter par-dessus d'autres pièces. Toutes vos stratégies préparées deviennent instantanément obsolètes. Vous devez réapprendre le jeu en temps réel, tout en continuant à jouer.

C'est exactement la situation dans laquelle se trouvent les défenseurs face aux virus dotés d'IA. Les règles du jeu changent constamment. Une technique de détection qui fonctionnait hier peut être contournée aujourd'hui. Une vulnérabilité exploitée ce matin peut être abandonnée cet après-midi au profit d'une nouvelle vecteur d'attaque.

Stuart Russell, professeur d'informatique à UC Berkeley et auteur de « Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control » (2019), a mis en garde : « Le problème fondamental avec l'IA dans un contexte adversarial n'est pas simplement qu'elle peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est qu'elle peut apprendre à exploiter des aspects de nos systèmes que nous ne savions même pas vulnérables » (Journal of Artificial Intelligence Research, 2019).

Stuart Russell, professeur d'informatique à UC Berkeley et auteur de « Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control » (2019), a mis en garde : « Le problème fondamental avec l'IA dans un contexte adversarial n'est pas simplement qu'elle peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est qu'elle peut apprendre à exploiter des aspects de nos systèmes que nous ne savions même pas vulnérables » (Journal of Artificial Intelligence Research, 2019).

III. L'Infrastructure de la Menace : Comment Fonctionnent les Virus Dotés d'IA

L'Exploitation des Services Cloud et des APIs

L'exemple de PromptFlux révèle une dimension particulièrement préoccupante de cette nouvelle génération de menaces : l'exploitation des services d'IA commerciaux. En accédant régulièrement au service cloud Gemini via une API, ce malware externalise essentiellement son « cerveau ». Cette approche présente plusieurs avantages pour les cybercriminels :

Réduction de l'empreinte locale : le malware lui-même peut être relativement léger et simple, ne contenant que le code nécessaire pour communiquer avec l'API et exécuter les instructions reçues. Cela rend sa détection plus difficile, car il n'embarque pas de logique malveillante complexe analysable localement.

Mise à jour et évolution centralisées : les opérateurs du malware peuvent améliorer et affiner leur « moteur d'IA » sans avoir à mettre à jour chaque instance du virus déployée. Chaque appel API peut potentiellement recevoir des instructions basées sur la version la plus récente et la plus sophistiquée du modèle d'attaque.

Exploitation de ressources computationnelles massives : les modèles de langage comme Gemini fonctionnent sur des infrastructures cloud puissantes. En utilisant ces services, les malwares accèdent à une puissance de calcul qu'ils ne pourraient jamais obtenir sur la machine infectée.

Couverture par le trafic légitime : les appels API vers des services cloud populaires comme ceux de Google, OpenAI ou Anthropic sont extrêmement courants. Un malware effectuant des requêtes vers ces services se fond dans un océan de trafic légitime, rendant sa détection par analyse réseau très difficile.

Cette stratégie n'est cependant pas sans risques pour les attaquants. Ruslan Rakhmetov, PDG de Security Vision, explique : « Les virus se dissimulent et utilisent des clés API volées ou achetées pour générer du code de manière indétectable et à la volée ». L'utilisation de clés API constitue un point de vulnérabilité potentiel. Si ces clés peuvent être identifiées et révoquées, le malware perd sa capacité d'adaptation intelligente.

Mais comme le note Rakhmetov, les cybercriminels ont trouvé des moyens de contourner ce problème : vol de clés API légitimes (souvent obtenues via des attaques de phishing ciblant des développeurs), achat de clés sur le marché noir (où des clés API compromises ou créées frauduleusement sont échangées), ou même création de comptes multiples avec des informations de paiement volées pour générer un flux constant de nouvelles clés.

Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité chez Facebook et actuellement professeur adjoint à l'Université de Stanford, a commenté cette tendance lors d'une interview en 2024 : « Nous avons construit une infrastructure cloud incroyablement puissante et accessible. C'était intentionnel – nous voulions démocratiser l'accès à l'IA. Mais nous n'avons pas suffisamment anticipé que cette même infrastructure serait retournée contre nous » (Wired, 2024).

Le Détournement des Ressources Locales : Le Cas QuietVault

QuietVault illustre une approche différente mais tout aussi préoccupante : plutôt que de se connecter à des services cloud externes, ce malware exploite les outils d'IA déjà présents sur le système compromis. Cette technique présente ses propres avantages :

Absence de communications externes suspectes : en n'effectuant aucune connexion vers l'extérieur pour ses fonctions d'IA, QuietVault évite un vecteur de détection majeur. Le trafic réseau sortant suspect est l'un des indicateurs les plus surveillés par les équipes de sécurité.

Adaptation à l'environnement spécifique : les modèles d'IA installés localement sont souvent finement ajustés pour les besoins spécifiques de l'organisation. En les exploitant, QuietVault bénéficie d'une compréhension intime de l'environnement qu'il attaque.

Crédibilité des actions : lorsqu'un processus d'IA légitime accède à des données sensibles, cela peut sembler normal. QuietVault se cache derrière ces processus légitimes, rendant ses actions d'exfiltration de données difficiles à distinguer des opérations normales.

L'ironie est frappante : les organisations qui ont investi massivement dans l'IA pour améliorer leur productivité et leurs capacités analytiques fournissent involontairement l'infrastructure dont les attaquants ont besoin pour les compromettre plus efficacement. C'est l'équivalent de construire des autoroutes pour faciliter le commerce, pour ensuite réaliser que ces mêmes autoroutes facilitent également les attaques.

Cette approche « living off the land » n'est pas entièrement nouvelle. Les attaquants exploitent depuis longtemps les outils légitimes présents sur les systèmes (PowerShell sur Windows, par exemple). Mais l'application de cette philosophie à l'IA représente un saut qualitatif significatif. Comme l'a observé Marcus J. Ranum, expert en sécurité et créateur du premier pare-feu commercial : « La meilleure cachette pour un criminel est toujours parmi les citoyens respectueux des lois. Les malwares modernes appliquent ce principe avec une sophistication sans précédent » (conférence RSA, 2022).

IV. Conséquences et Impacts : Une Menace aux Multiples Facettes

Les Dommages Tangibles : Vol, Extorsion, Perturbation

Ruslan Rakhmetov souligne que « les conséquences des attaques de logiciels malveillants basés sur l'IA sont similaires à celles des attaques traditionnelles : vol de données, extorsion et chiffrement ». À première vue, cette affirmation pourrait sembler rassurante : si les conséquences sont similaires, alors peut-être que la menace n'est pas si différente après tout ?

Cette interprétation serait dangereusement erronée. Si les conséquences finales sont effectivement similaires, l'efficacité, la portée et la furtivité des attaques sont radicalement accrues. C'est la différence entre un cambrioleur qui force maladroitement une serrure, déclenchant l'alarme, et un voleur qui possède toutes les clés, connaît les codes d'accès et sait exactement quand les occupants sont absents.

Le vol de données devient plus ciblé et plus complet. Au lieu de simplement exfiltrer toutes les données accessibles (une approche « brute force » qui génère beaucoup de trafic et attire l'attention), un malware doté d'IA peut identifier les informations les plus précieuses, comprendre les structures de données, et extraire sélectivement ce qui a le plus de valeur. Il peut lire des documents, comprendre leur contenu, et prioriser l'exfiltration en conséquence.

L'extorsion devient plus personnalisée et psychologiquement efficace. Les ransomwares traditionnels délivrent des messages génériques : « Vos fichiers sont chiffrés. Payez X bitcoins pour la clé de déchiffrement. » Un ransomware intelligent pourrait analyser les données de la victime, comprendre sa situation financière, identifier les données les plus critiques, et formuler une demande de rançon optimisée pour maximiser la probabilité de paiement. Il pourrait même adapter son message en fonction du profil psychologique inféré de la victime.

Le chiffrement destructif peut être exécuté de manière plus stratégique. Plutôt que de chiffrer aveuglément tous les fichiers (ce qui pourrait déclencher une détection rapide lorsque les systèmes commencent à dysfonctionner), un malware intelligent pourrait chiffrer sélectivement les données les plus critiques tout en laissant les systèmes apparemment fonctionnels, maximisant ainsi le temps avant la découverte et l'impact sur les opérations.

Un rapport de 2024 de Mandiant, division de sécurité de Google Cloud, note : « Nous observons une augmentation de 340% des incidents impliquant des malwares avec des capacités d'apprentissage automatique intégrées. Plus préoccupant encore, le temps moyen de détection de ces menaces est de 287 jours, contre 24 jours pour les malwares traditionnels » (M-Trends 2024).

Les Impacts Intangibles : Érosion de la Confiance et Paralysie Décisionnelle

Au-delà des dommages directs et mesurables, les virus intelligents créent des impacts plus insidieux et potentiellement plus dévastateurs à long terme.

L'érosion de la confiance dans les systèmes numériques : si les utilisateurs et les organisations ne peuvent plus faire confiance à leurs systèmes de sécurité pour détecter les menaces, comment peuvent-ils opérer avec confiance ? Cette incertitude peut conduire à une paralysie décisionnelle, où les entreprises hésitent à adopter de nouvelles technologies ou à s'engager dans des transformations numériques par crainte de vulnérabilités inconnues.

Le paradoxe de l'IA : les organisations se retrouvent face à un dilemme. L'IA offre des bénéfices énormes en termes de productivité, d'analyse de données, d'automatisation. Mais cette même IA peut être exploitée par des attaquants. Doit-on ralentir l'adoption de l'IA par précaution ? Ou l'accélérer en espérant que les défenses basées sur l'IA surpasseront les attaques basées sur l'IA ? Il n'y a pas de réponse simple.

La course aux armements algorithmique : comme dans la course aux armements nucléaires de la Guerre froide, nous entrons dans une ère où les nations et les organisations investissent massivement dans des capacités offensives et défensives d'IA, créant une dynamique d'escalade potentiellement incontrôlable. Gary McGraw, chercheur en sécurité informatique et auteur de « Software Security », a déclaré : « Nous construisons des systèmes de plus en plus complexes que nous comprenons de moins en moins. L'IA ajoute une couche d'opacité supplémentaire qui rend la sécurité non seulement difficile, mais dans certains cas, théoriquement impossible à garantir » (IEEE Computer, 2023).

La course aux armements algorithmique : comme dans la course aux armements nucléaires de la Guerre froide, nous entrons dans une ère où les nations et les organisations investissent massivement dans des capacités offensives et défensives d'IA, créant une dynamique d'escalade potentiellement incontrôlable. Gary McGraw, chercheur en sécurité informatique et auteur de « Software Security », a déclaré : « Nous construisons des systèmes de plus en plus complexes que nous comprenons de moins en moins. L'IA ajoute une couche d'opacité supplémentaire qui rend la sécurité non seulement difficile, mais dans certains cas, théoriquement impossible à garantir » (IEEE Computer, 2023).

L'impact sur la vie privée : les malwares dotés d'IA ne se contentent pas de voler des données ; ils peuvent les analyser, les comprendre, et en inférer des informations sensibles. Un virus intelligent ayant accès à vos emails, vos documents, votre historique de navigation, pourrait construire un profil psychologique détaillé, identifier vos vulnérabilités, vos secrets, vos relations. Ces informations pourraient ensuite être utilisées pour des attaques de social engineering hautement personnalisées.

V. Les Nouvelles Stratégies de Défense : Vers une Cybersécurité Adaptative

L'Analyse Comportementale : Observer les Actions, Pas les Signatures

Face à l'inefficacité des méthodes de détection traditionnelles, les experts s'accordent sur la nécessité d'adopter l'analyse comportementale comme pierre angulaire de la défense moderne. Anastasia Khveshchnik explique que « les environnements sandbox et les systèmes modernes d'analyse du trafic peuvent détecter les activités suspectes : augmentation du trafic sortant, accès à des domaines inhabituels et anomalies dans les requêtes DNS ».

L'analyse comportementale repose sur un principe fondamental : plutôt que de chercher à identifier ce qu'est un malware (son code, sa signature), on cherche à identifier ce qu'il fait (ses actions, ses comportements). Cette approche présente plusieurs avantages cruciaux :

Indépendance par rapport aux mutations du code : qu'importe si le virus réécrit constamment son code, ses objectifs fondamentaux restent les mêmes. Il doit communiquer avec un serveur de commande et contrôle, exfiltrer des données, élever ses privilèges, persister sur le système. Ces actions nécessaires créent des patterns comportementaux détectables.

Détection de menaces inconnues : l'analyse comportementale peut identifier des malwares entièrement nouveaux, n'ayant aucune signature connue, tant que leurs comportements s'écartent suffisamment des patterns normaux du système.

Contexte et corrélation : en analysant non pas des actions isolées mais des séquences d'actions, on peut identifier des patterns d'attaque sophistiqués. Une connexion réseau inhabituelle, prise isolément, peut sembler bénigne. Mais cette même connexion, survenant après une élévation de privilèges et précédant un accès à des fichiers sensibles, devient hautement suspecte.

Christian Oleynik insiste : « Les virus "intelligents" nécessitent une véritable analyse comportementale ». Le mot « véritable » est important ici. Il ne suffit pas d'avoir une analyse comportementale rudimentaire ; elle doit être sophistiquée, nuancée, capable de distinguer les activités légitimes mais inhab

ituelles des activités malveillantes. Elle doit comprendre le contexte, les intentions probables, et les déviations subtiles par rapport aux normes établies.

Les environnements sandbox mentionnés par Khveshchnik jouent un rôle crucial dans cette stratégie. Un sandbox est essentiellement un environnement d'exécution isolé où un programme suspect peut être exécuté sans risque pour le système principal. Observé dans cet espace confiné, le malware révèle ses véritables intentions : les fichiers qu'il tente d'accéder, les connexions réseau qu'il établit, les modifications système qu'il opère.

Cependant, les malwares sophistiqués ont développé des techniques de détection de sandbox. Ils peuvent identifier qu'ils s'exécutent dans un environnement de test (par exemple, en détectant certaines caractéristiques système typiques des machines virtuelles) et modifier leur comportement en conséquence, restant dormants ou bénins jusqu'à ce qu'ils détectent un environnement de production réel. C'est une autre illustration de la course aux armements permanente entre attaquants et défenseurs.

Adi Shamir, cryptographe renommé (le "S" dans l'algorithme RSA), a observé lors d'une conférence en 2023 : « La sécurité est fondamentalement un problème de détection d'anomalies dans des systèmes complexes. Mais plus le système devient complexe, plus il est difficile de définir ce qui est normal. L'IA nous aide à comprendre la normalité à une échelle sans précédent, mais elle aide également les attaquants à mieux se fondre dans cette normalité » (CRYPTO 2023).

L'IA Défensive : Combattre le Feu par le Feu

Si l'IA peut être utilisée offensivement, elle peut également – et doit – être utilisée défensivement. Stanislav Yezhov, directeur de l'IA chez Astra Group, explique que « les solutions antivirus nationales utilisent déjà l'IA pour analyser le comportement des logiciels malveillants ». Cette approche représente une évolution fondamentale dans la philosophie de la cybersécurité.

Systèmes de détection basés sur l'apprentissage automatique : plutôt que de s'appuyer sur des signatures prédéfinies, ces systèmes sont entraînés sur d'immenses ensembles de données comportementales, apprenant à distinguer les patterns malveillants des patterns bénins. Comme un radiologue expérimenté qui peut identifier une anomalie subtile sur une radiographie que le profane ne remarquerait jamais, ces systèmes d'IA peuvent détecter des patterns d'attaque complexes invisibles aux méthodes traditionnelles.

Analyse prédictive : l'IA défensive ne se contente pas de réagir aux menaces ; elle anticipe. En analysant les tendances, les tactiques émergentes, et les vulnérabilités potentielles, ces systèmes peuvent prédire où et comment les prochaines attaques pourraient survenir, permettant une défense proactive plutôt que réactive.

Réponse automatisée : la vitesse est cruciale en cybersécurité. Le temps entre la détection d'une intrusion et la réponse détermine souvent l'ampleur des dégâts. Les systèmes d'IA peuvent analyser une menace, déterminer la réponse appropriée, et l'exécuter en millisecondes – bien plus rapidement qu'un analyste humain, aussi compétent soit-il.

Chasse proactive aux menaces : les systèmes d'IA peuvent continuellement analyser les logs, le trafic réseau, les comportements système, à la recherche de signes subtils de compromission qui pourraient passer inaperçus pendant des mois. C'est l'équivalent d'avoir des milliers d'analystes experts scrutant simultanément chaque aspect de votre infrastructure.

Dmitry Ovchinnikov, architecte en sécurité informatique chez UserGate, confirme : « Les antivirus russes modernes dotés d'une analyse heuristique sont capables de détecter les nouveaux virus en fonction de leur comportement, même si leur code évolue constamment ». L'analyse heuristique, combinée à l'apprentissage automatique, crée un système de défense adaptatif capable d'évoluer avec les menaces.

09:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Les commentaires sont fermés.